Settembre è il mese in cui ricordiamo la nascita di Italgas. Per celebrarla proponiamo 1837. Luce a gas. Una storia che comincia a Torino, il volume con cui Enrico Penati, giornalista e storico torinese, ricostruisce le vicende di una storia industriale che ha cambiato il volto delle città italiane.

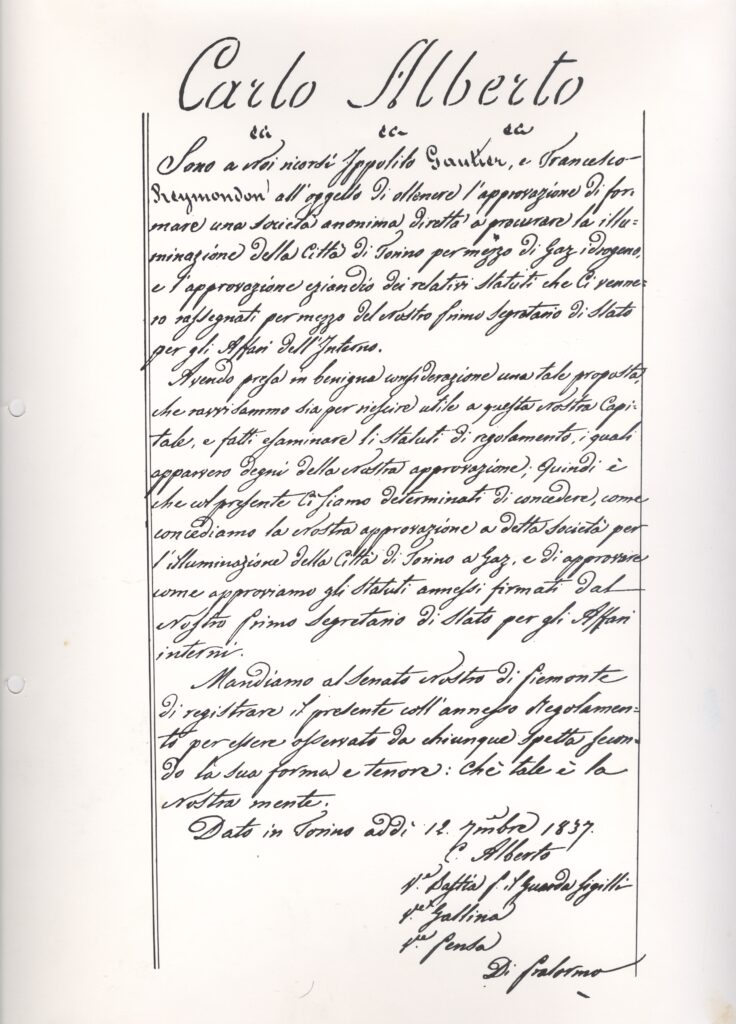

Tutto comincia nel settembre 1837, quando nasce la Compagnia di Illuminazione a Gas della Città di Torino. Il 12 settembre il re Carlo Alberto firma il regio decreto che autorizza la costituzione della nuova società: una data che segna l’inizio della storia di Italgas. Torino diventa così la prima città in Italia a sperimentare l’illuminazione pubblica a gas, aprendo la strada a un processo di trasformazione urbana e sociale destinato a incidere profondamente sulla vita quotidiana delle persone.

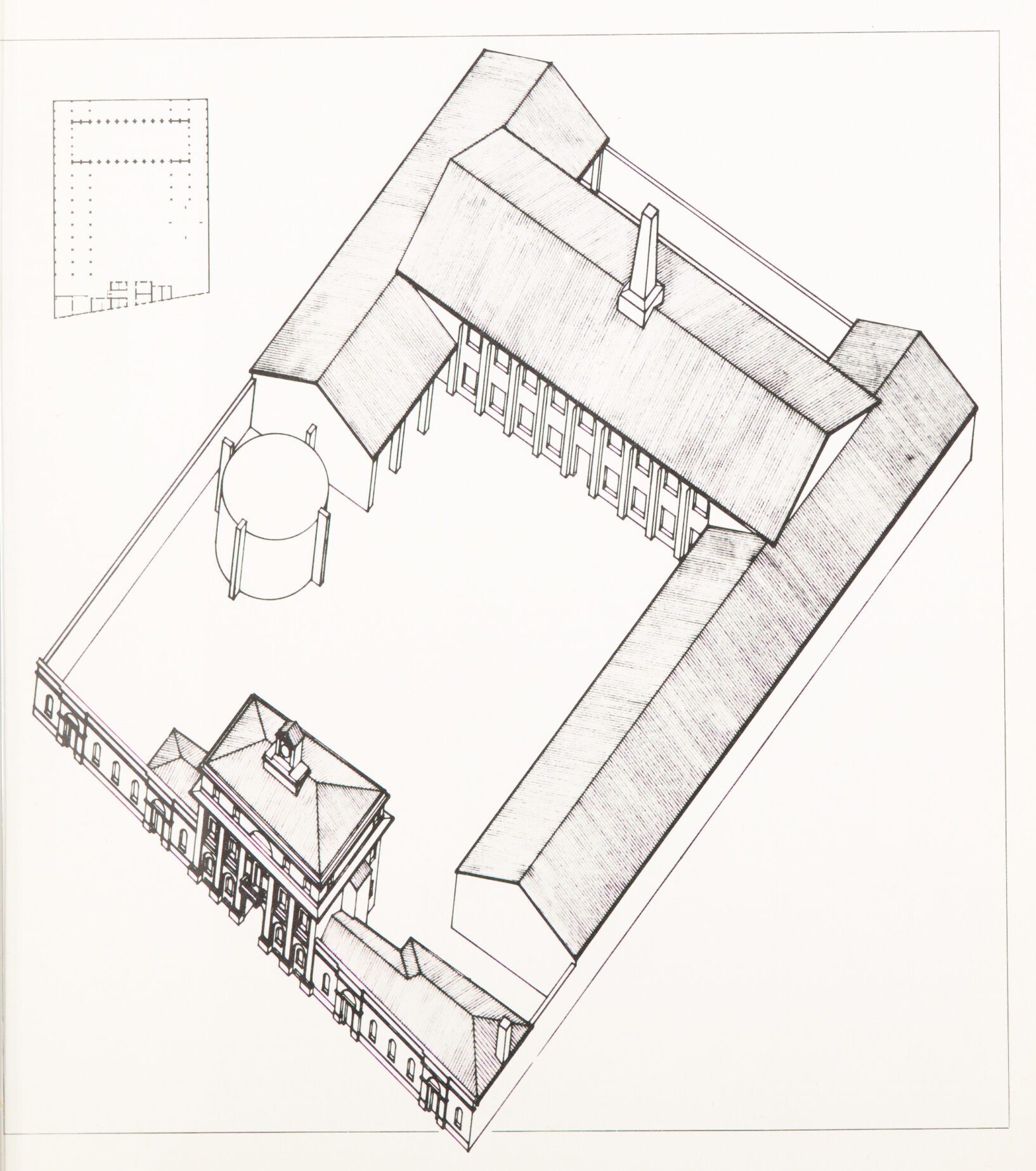

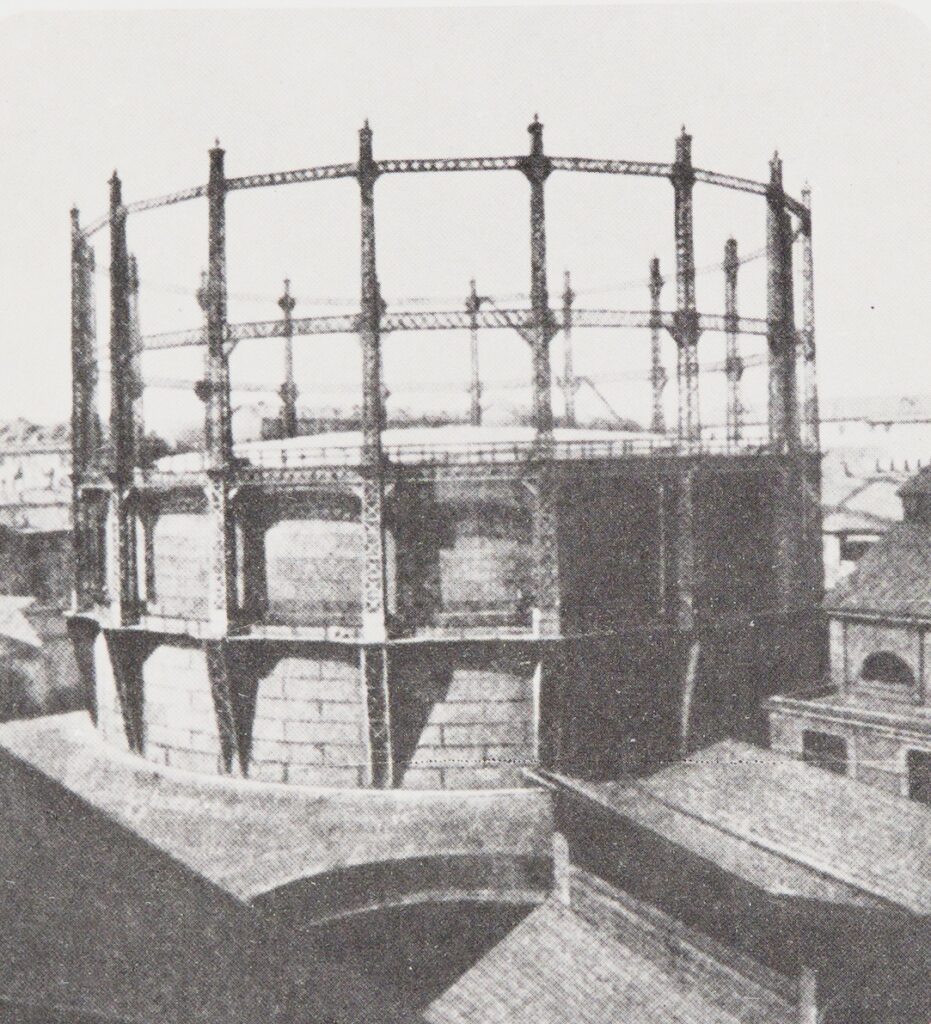

Non si tratta però di un evento improvviso. Come racconta Penati nel capitolo L’uomo di Lione, la nuova tecnologia del gas manifatturato era giunta in Piemonte grazie a un lionese intelligente e audace: Ippolito Gautier. Dopo aver contribuito alla diffusione del gas a Lione e in altre città francesi, Gautier immagina di portare la stessa innovazione a Torino. La sua visione è chiara: creare uno stabilimento moderno per la produzione di gas idrogeno carbonato, poi costruito nell’area di Porta Nuova nel quartiere Crocetta, capace di offrire una luce più brillante ed economica delle lampade a olio. A sostenerlo non mancano amicizie influenti, come quella dell’architetto Francesco Reymondon, che lo introduce negli ambienti di corte e dell’amministrazione. Così, nel 1832, Gautier sceglie Torino come teatro della sua prima dimostrazione: al caffè Gran Corso (poi Caffè Biffi), in piazza Vittorio, accende una lampada a gas che, per un istante, offusca il tremolio delle vecchie lampade a olio e lascia dietro di sé entusiasmo e speranza. Nel 1837, autorizzati del Re Carlo Alberto, Gautier e Reymondon procedono così all’installazione dei grandi forni di distillazione a Porta Nuova, commissionando anche la costruzione di un gasometro in lamiera, vasche e condensatori. La prima officina di gas manifatturato in Italia è in funzione.

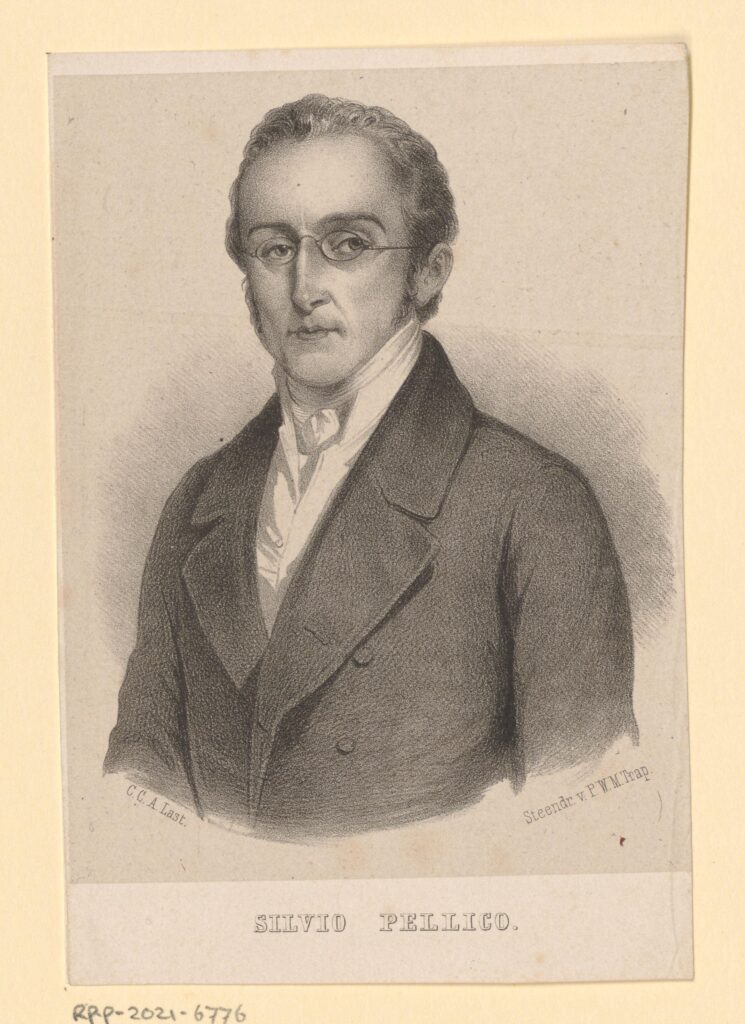

Quell’esperimento torinese non è però il primo in Italia. Come abbiamo già raccontato nella storia Milano e Torino illuminano la vita mondana, nel 1818, a Milano, il conte Luigi Porro Lambertenghi illumina le stanze del suo palazzo grazie a una macchina giunta da Londra e capace di produrre gas dalla distillazione del carbon fossile. Per notti intere, i lampadari brillano di una luce nuova in grado di trasformare damaschi e velluti in tessuti accessi e vibranti. Lo stesso Silvio Pellico, segretario del conte, testimonia l’entusiasmo positivista del suo mecenate, che sogna addirittura di portare il gas illuminante al teatro alla Scala. A supporto dei suoi progetti, Lambertenghi commissiona a Pellico la traduzione del Trattato pratico sopra il gas illuminante di Federico Accum, testo fondamentale del 1812 che abbiamo presentato come Libro del Mese, in lingua originale e in italiano.

Nonostante gli entusiasmi di nobili illuminati e imprenditori, la rivoluzione del gas di città non procede senza ostacoli. Come sottolinea Penati, il Piemonte accoglie la nuova tecnologia alternando curiosità e diffidenze: gli intellettuali temono esplosioni e malattie, i tecnici si preoccupano dei costi, i religiosi vi si oppongono apertamente. Celebre è la risposta di Papa Gregorio XVI a un gentiluomo inglese che chiedeva l’introduzione del gas a Roma: «Si vuole sovvertire la religione!». La luce scintillante del gas, a suo dire, avrebbe reso ridicola quella delle candele accese davanti alle reliquie dei santi.

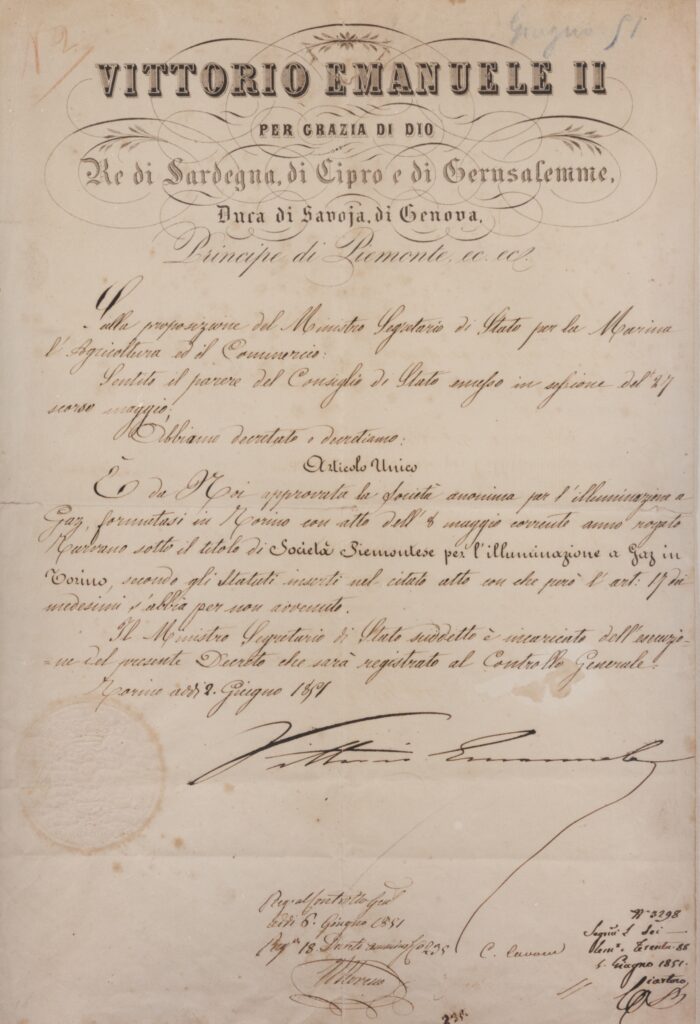

A metà Ottocento, il panorama energetico torinese è però già animato da una vivace competizione. Nel 1851 nasce infatti la Società anonima piemontese per l’illuminazione a gas nel quartiere Borgo Dora, sostenuta dai ceti più agiati della città per contrastare il monopolio della compagnia di Gautier e Reymondon attiva dal 1837. L’esperimento, però, deve presto fare i conti con difficoltà economiche e tecniche, tanto che già nel 1856 le due realtà si fondono dando vita alla Società Gas-Luce di Torino. La nuova egemonia non dura a lungo: nel 1862 un gruppo di cittadini promuove la Società anonima consumatori gas-luce di Torino, con impianti nella zona di Vanchiglia. L’anno successivo, costretta a ripensare le proprie strategie dopo la perdita del monopolio, la Società Gas-Luce si ricapitalizza e assume una nuova identità, trasformandosi nella Società Italiana per il Gaz, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza anche oltre i confini torinesi.

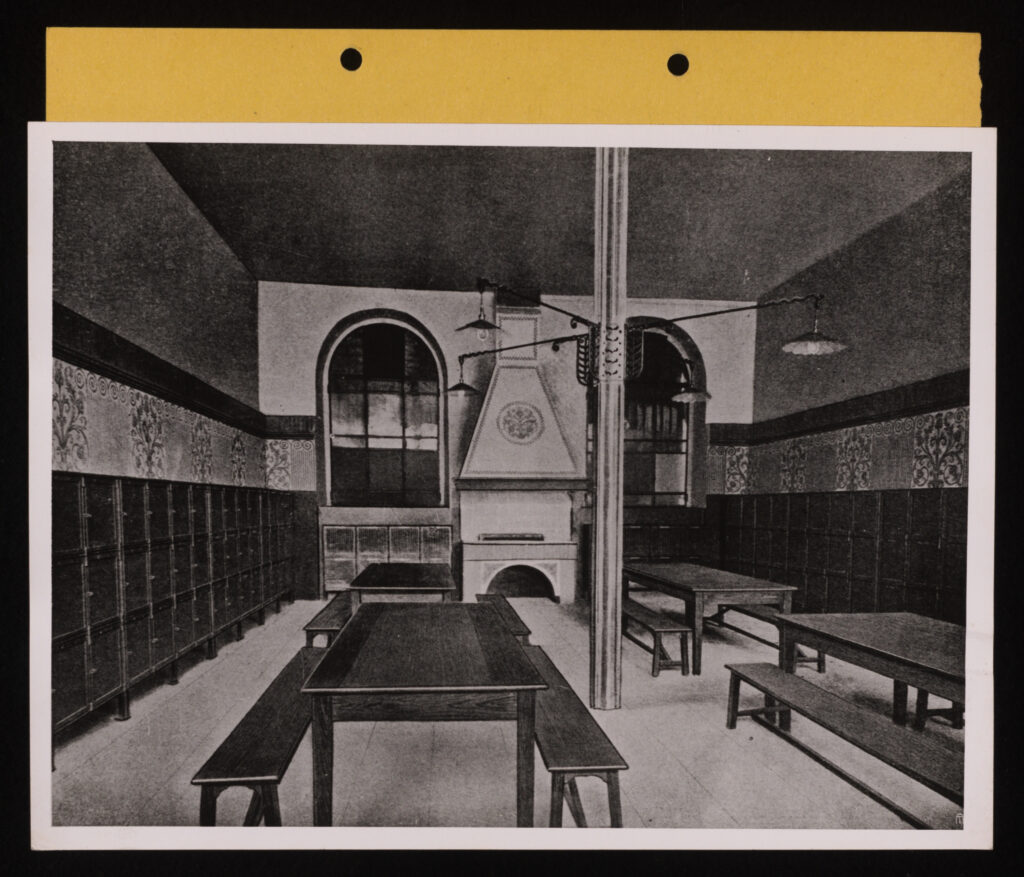

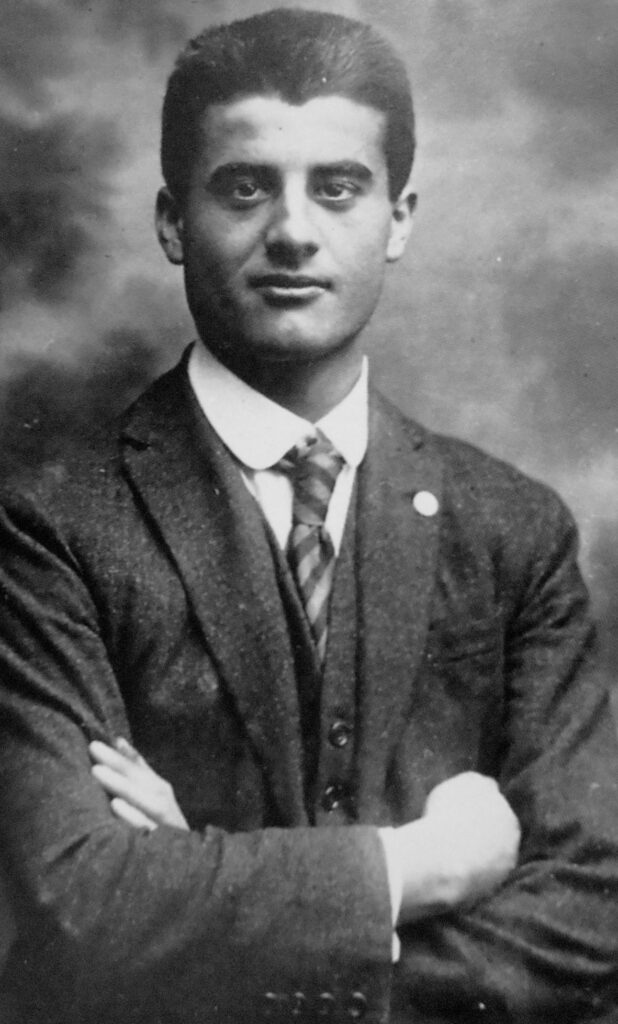

A partire dagli anni Venti e Trenta del Novecento, la Società Italiana per il Gaz diventa la più grande società del settore in Italia, approfittando delle “demunicipalizzazioni” per ampliare la rete a Venezia, Firenze e Roma. Nel 1927 inaugura la sede storica di via XX Settembre a Torino, simbolo della solidità raggiunta. La crisi del 1929 mette a dura prova i bilanci, ma l’arrivo alla presidenza di Alfredo Frassati nel 1930 riporta stabilità e fiducia grazie a un piano di risanamento lungimirante. Dietro alla sua figura imprenditoriale si intravede anche quella del figlio Pier Giorgio, recentemente canonizzato, che con il suo esempio di carità e altruismo aveva rappresentato per il padre una guida morale invisibile ma essenziale.

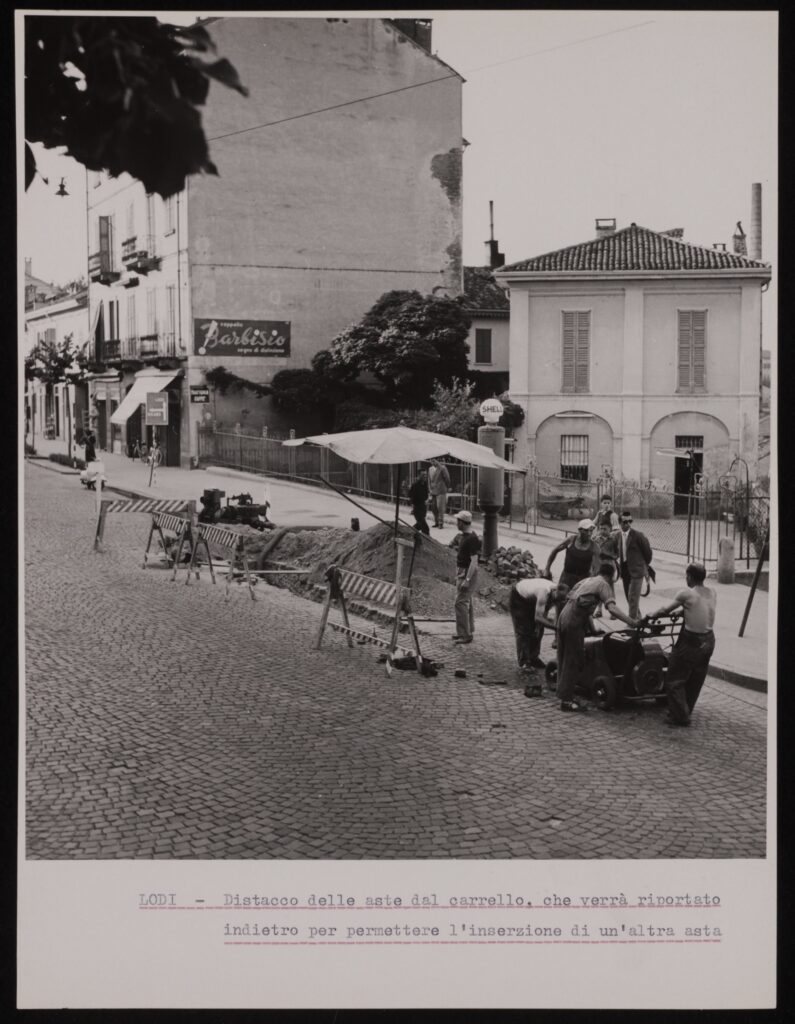

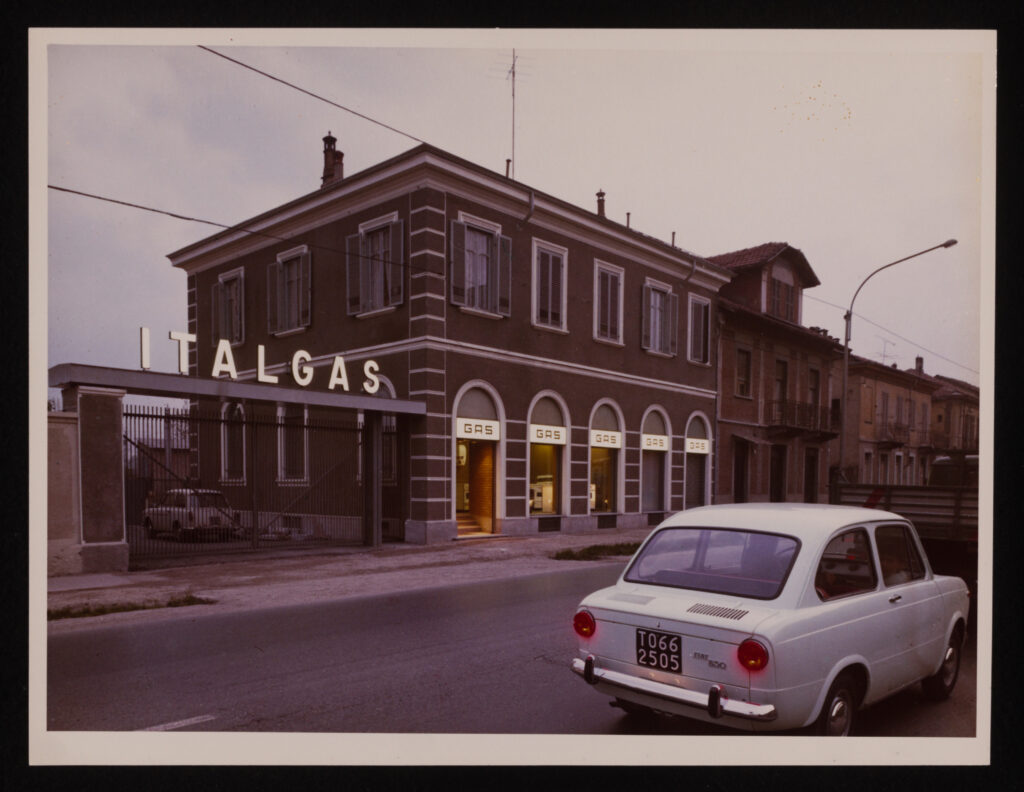

Dopo le distruzioni della Seconda guerra mondiale, Italgas torna presto operativa: già nel dicembre 1945 Frassati rassicura gli azionisti sulla ripresa degli stabilimenti. Da lì in avanti, l’attenzione si concentra sul gas naturale: nel 1950 a Lodi nasce la prima rete urbana, aprendo la strada a una nuova epoca. Negli anni ’70, con l’ingresso sotto il controllo di Eni, Italgas diventa il cuore della grande metanizzazione italiana. Nel 1972 conta oltre un milione e mezzo di utenti, e la rete si espande di centinaia di chilometri in un solo anno. Negli anni ’80, con la creazione di Italgas Sud, il metano raggiunge il Mezzogiorno, mentre a Roma nuove reti e cabine di riduzione servono le borgate periferiche.

La storia raccontata nel libro si chiude con la grande stagione della metanizzazione, ma quella di Italgas continua e si rinnova. Dopo il delisting del 2003, l’azienda entra in un nuovo sodalizio con Snam, che raccoglie sotto di sé l’intera filiera del gas. Nel 2016 avviene lo spin-off e il ritorno in Borsa, segnando l’avvio di una fase improntata all’innovazione digitale e all’apertura ai gas rinnovabili. Oggi Italgas è protagonista di una nuova trasformazione: con l’acquisizione di 2i Rete Gas e l’integrazione in Italgas Reti nel luglio 2025, diventa il primo operatore europeo del settore per estensione di rete e clienti serviti. Arriviamo così al presente, dove il filo che lega passato e futuro si fa evidente: se nell’Ottocento il gas illuminava le strade di Torino, oggi la digitalizzazione illumina il patrimonio e la memoria, rendendoli accessibili e vivi per tutti.