L’alba del XX secolo irrompe sulla scena medica portando con sé un’aria di radicale cambiamento. L’opuscolo La chimie biologique autrefois et aujourd’hui, libro del mese di ottobre, raccoglie la trascrizione di una conferenza tenuta dal professor Casimir Strzyzowski a Losanna nel 1905. Tra esperimenti e riflessioni, Strzyzowski racconta la nascita di una nuova visione della medicina: non più semplice osservazione del corpo, ma esplorazione dei suoi segreti chimici. Un dialogo tra alchimia e scienza che segna l’inizio della biochimica moderna.

L’opera si apre con la prefazione di Louis Bourget, professore di Chimica fisiologica all’Università di Losanna, che introduce con chiarezza la svolta epocale della medicina del primo Novecento: gli studi clinici di pura osservazione del corpo umano hanno ormai raggiunto un limite. La scienza medica, afferma Bourget, deve rinnovarsi guardando ai fenomeni vitali dal punto di vista chimico.

“Il futuro della medicina è in gran parte nelle mani della chimica” scrive Bourget, sostenendo la necessità di rendere la chimica centrale nei piani di studio universitari.

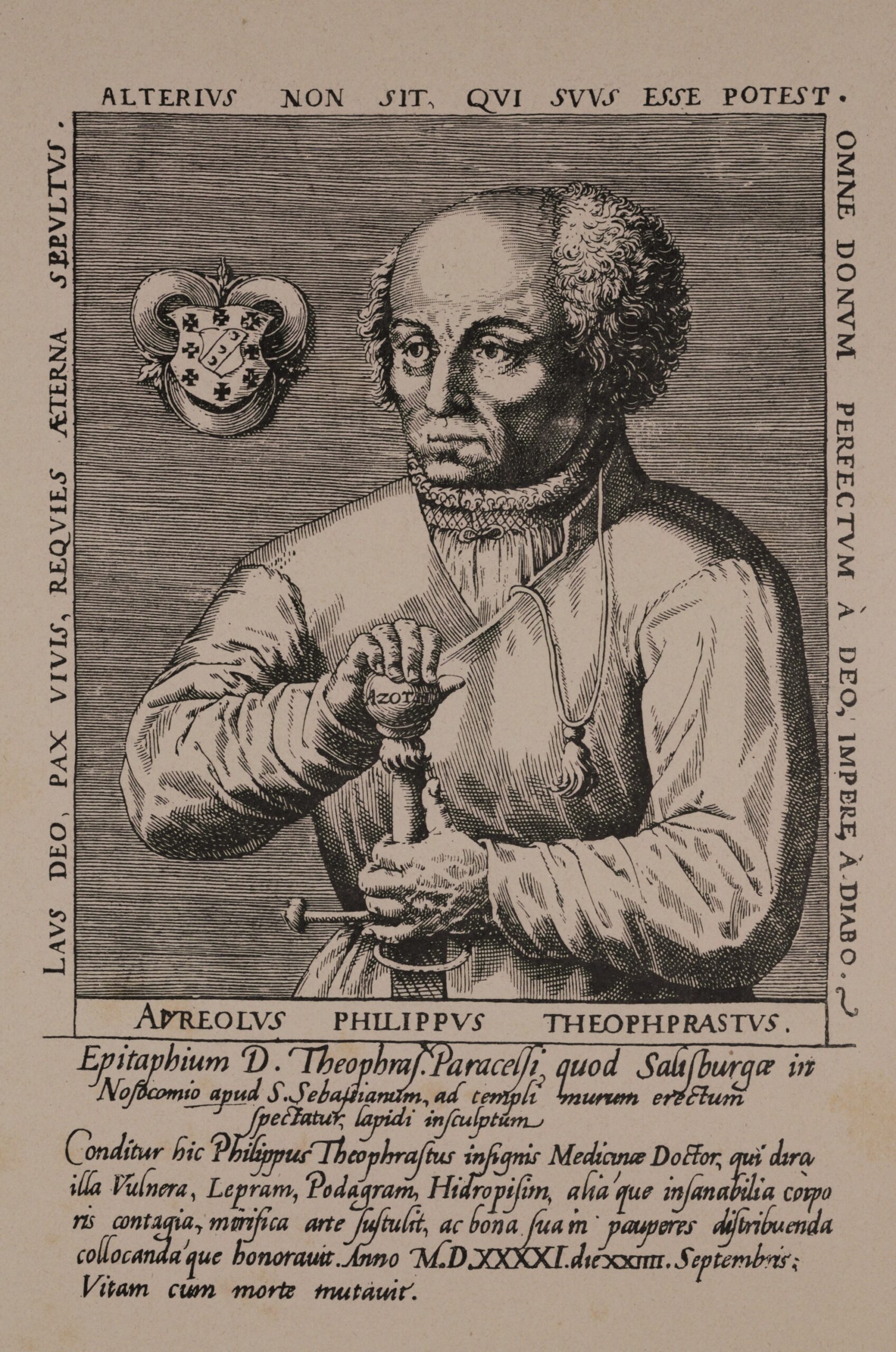

La parte principale del volume è firmata da Casimir Strzyzowski, all’epoca docente di Chimica medica, che offre un appassionante excursus sulla “chimica di ieri”. Il suo racconto prende il via da Paracelso, alchimista e padre della iatrochimica, che per primo mette la chimica al servizio della medicina, spostando la ricerca dalla pietra filosofale alla comprensione dei processi vitali. Per Paracelso, la salute deriva infatti dall’equilibrio dei tre elementi primordiali — zolfo, sale e mercurio — e la malattia dal loro squilibrio. Pur partendo da teorie oggi superate, Paracelso rivoluziona l’approccio alla conoscenza, promuovendo l’esperienza diretta come criterio di verità e valorizzando ogni forma di sapere, dal medico al ciarlatano.

Strzyzowski non celebra tanto le idee di Paracelso, quanto il suo spirito di ricerca: la volontà di rompere con i dogmi del passato e di vedere nella sperimentazione il futuro della salute umana. In questo senso, paragona la medicina accademica dei suoi tempi a un’alchimia moderna, fossilizzata su metodi obsoleti e incapace di evolversi.

L’autore denuncia infatti l’atteggiamento diffuso di molti medici, restii ad accogliere la chimica come disciplina fondamentale. Il suo appello è ancora sorprendentemente attuale: invita a non parlare a vuoto di ciò che non si conosce, a coltivare il sapere scientifico e ad accogliere l’innovazione come unica via per comprendere davvero i fenomeni della vita.

Dopo aver affrontato la chimica di “oggi”, soffermandosi sulle ultime frontiere della ricerca – dagli enzimi alla radioattività – Strzyzowski conclude il suo intervento volgendo lo sguardo alla chimica di “domani”.

Con ammirevole fervore, egli sottolinea la grande distanza che ancora separa l’umanità dal suo culmine scientifico e, a tal proposito, cita l’aforisma “Ignoramus et Ignorabimus” – letteralmente “Non sappiamo e non sapremo” – pronunciato nel 1872 dal fisiologo tedesco Emil Du Bois-Reymond nella conferenza Über die Grenzen des Naturerkennens (“Sui limiti della conoscenza della natura”). Con questa formula, Du Bois-Reymond esprime un atteggiamento epistemologico di modestia: secondo lui, la mente umana possiede limiti strutturali che le impediscono di comprendere pienamente certi misteri della natura, come l’origine della materia e la coscienza. Strzyzowski, tuttavia, si discosta da questo pessimismo, giudicando tale conclusione prematura e paragonando l’uomo che cerca la conoscenza a Sisifo, condannato a un lavoro senza fine, invita invece all’ottimismo scientifico.

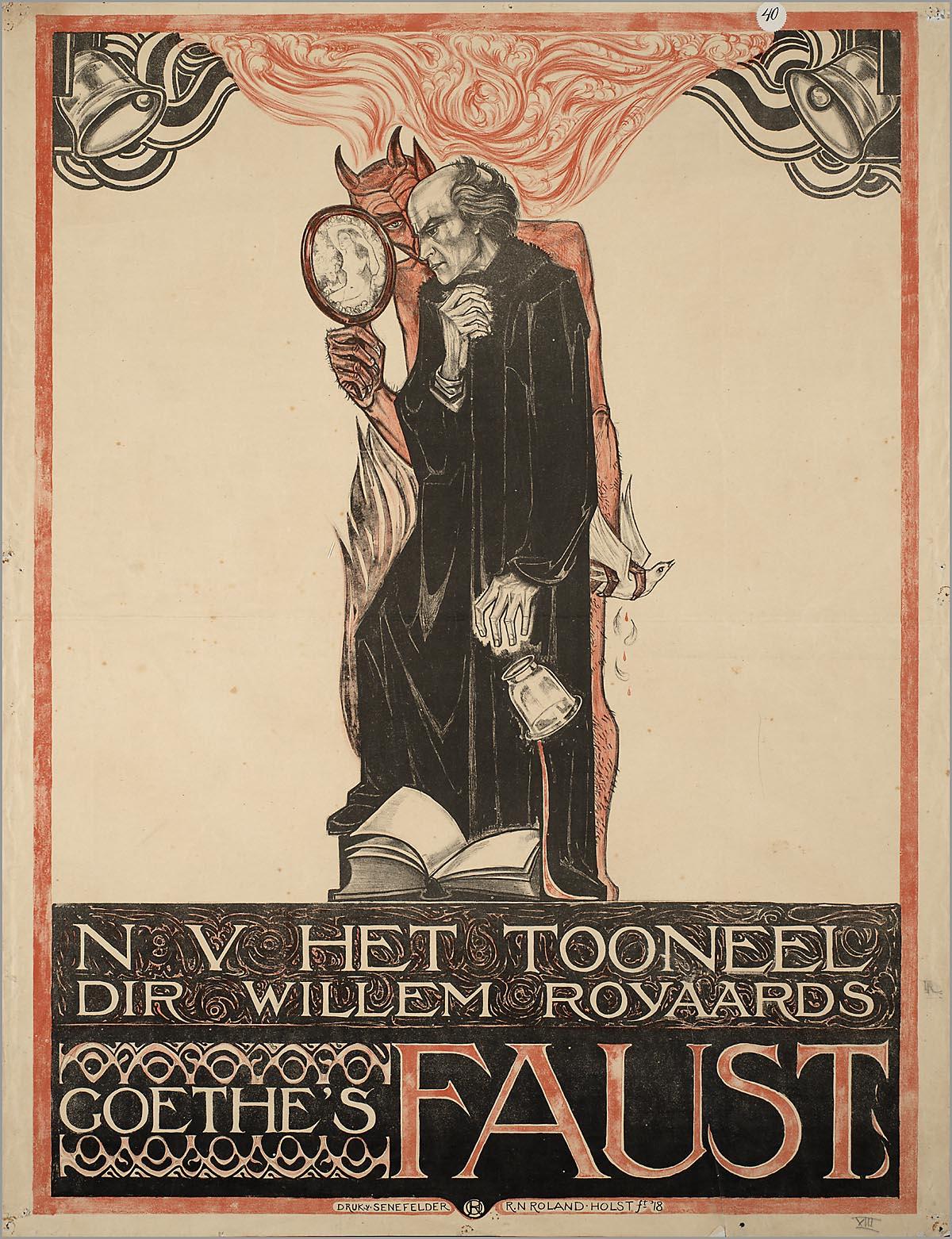

L’autore, a riconferma della sua cieca fiducia nelle possibilità umane e ispirato dal Faust goethiano, chiude l’opera con questi versi:

“Forse non sarà più costretto a dire

Ciò che non sa! Potrà leggere

Ciò che in tutte le sue parti

Il mondo è intimamente connesso!

Vedrà ogni causa e seme con i propri occhi

E non trafficherà più con parole vuote.”

L’eredità di Strzyzowski e Bourget è, in definitiva, un inno alla perseveranza scientifica: un promemoria che il vero progresso è la progressiva evoluzione della conoscenza umana, la sola fonte di speranza per una maggiore felicità nella vita di domani.