All’alba del XX secolo, Giacomo Del Torre pubblica il suo “Trattato di Chimica Generale”. Un testo pensato per la formazione degli studenti, ma anche un ponte tra lo spirito enciclopedico dell’Ottocento e il rigore sperimentale del Novecento. Pubblicato qui nella terza edizione riveduta e corretta del 1906, il trattato si distingue per il linguaggio chiaro, l’impostazione sistematica e la capacità di tenere insieme fenomeno, teoria e rappresentazione grafica.

Fin dalle prime pagine, Del Torre invita a riflettere su ciò che ci circonda: la materia non è uniforme, ma si manifesta attraverso “un complesso d’impressioni che esercita sui nostri sensi”. La diversità delle sostanze si coglie nelle loro “attitudini” a comportarsi in modo diverso sotto gli stessi stimoli: calore, luce, elettricità. Il testo introduce così la nozione moderna di proprietà fisiche e chimiche, distinguendo tra quelle intrinseche, come la massa, e quelle variabili, come il colore o la forma. Con esempi affascinanti e quotidiani – come il comportamento dello zolfo che da giallo diventa rosso, o l’ossidiana che da nera si fa bianca in polvere – l’autore mostra come “una stessa sostanza può presentare caratteri molto diversi a seconda delle condizioni in cui si trova”. Un modo didattico, ma potente, per avvicinare lo studente ad uno dei fenomeni più classici della chimica fisica: il cambiamento di stato.

Del Torre spiega con rigore che durante la fusione un corpo assorbe calore senza aumentare la propria temperatura. Questo calore, definito “calore di fusione”, non scompare: si immagazzina nella materia e viene restituito durante la solidificazione. L’autore introduce anche il concetto di soprafusione, con cui spiega perché talvolta un liquido resta tale anche sotto il suo punto di solidificazione. Basta un urto minimo per farlo cristallizzare all’improvviso: un fenomeno sorprendente, ma oggi studiato perfino nelle scienze dei materiali e nella medicina.

Con chiarezza esemplare, Del Torre affronta i concetti di evaporazione ed ebollizione, guidando il lettore lungo il percorso che porta un liquido a diventare vapore. Non mancano spunti grafici (come la rappresentazione ortogonale tra calore e temperatura) e precisazioni sperimentali: la tensione di vapore, la saturazione dell’ambiente, il calore di vaporizzazione. Un passaggio notevole riguarda il comportamento dei solidi: non tutti passano per lo stato liquido prima di diventare gas. Lo iodio e il ghiaccio, ad esempio, possono sublimare: un’anticipazione delle proprietà che oggi conosciamo bene nei materiali a bassa pressione o nello spazio.

In un altro dei suoi capitoli più affascinanti, Del Torre affronta quella che oggi conosciamo come chimica organica, I composti del carbonio – così numerosi da costituire una scienza a sé stante – erano infatti per lungo tempo ritenuti esclusivo prodotto degli esseri viventi. Si credeva che solo una “forza vitale” potesse dare origine a sostanze complesse come l’urea o lo zucchero. Ma nel 1828, con la sintesi dell’urea da parte di Friedrich Wöhler, questa convinzione cominciò a vacillare. Del Torre racconta come, a partire da quella scoperta, la chimica dei composti organici – ovvero, dei composti del carbonio – si sia progressivamente liberata da ogni suggestione vitalistica, fino a essere riconosciuta come pienamente soggetta alle leggi della chimica generale.

Il carbonio, elemento tetravalente per eccellenza, è oggi noto per la sua straordinaria capacità di legarsi con sé stesso e con altri elementi in catene, anelli e strutture tridimensionali complesse. Del Torre ne illustra i composti con l’idrogeno e il cloro, come il cloroformio (CHCl₃), e con l’ossigeno, come il monossido (CO) e il biossido di carbonio (CO₂), aprendo le porte a un mondo di molecole che avremmo imparato a chiamare proteine, zuccheri, farmaci e plastiche.

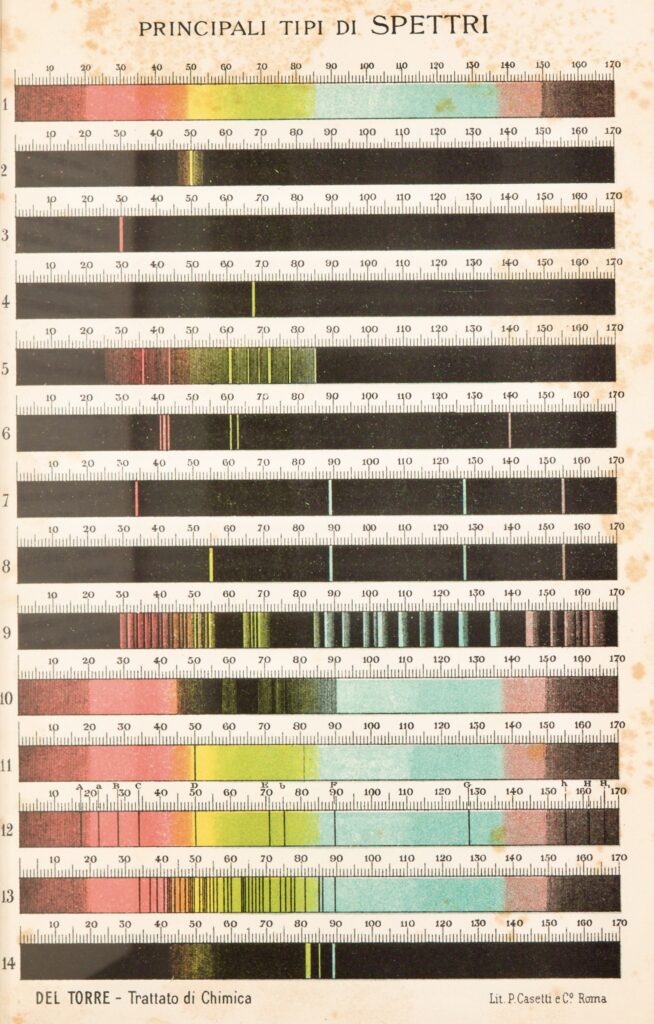

Non meno suggestiva è l’esposizione dedicata agli spettri luminosi, che l’autore descrive con l’entusiasmo di chi vede nella luce stessa un linguaggio segreto della materia. “Ogni corpo – egli annota – quando viene portato all’incandescenza, emette dei raggi luminosi che, analizzati con uno spettroscopio, disegnano nello spettro una serie di righe brillanti, vere e proprie impronte digitali degli elementi”. È grazie a questa proprietà, continua Del Torre, che si sono potuti scoprire nuovi elementi come il cesio e il rubidio, e perfino indagare la composizione chimica del Sole e delle stelle. In queste pagine, lo spettro diventa non solo uno strumento analitico, ma quasi una visione poetica della materia, dove ogni colore, ogni linea, rivela l’intima architettura dell’universo.

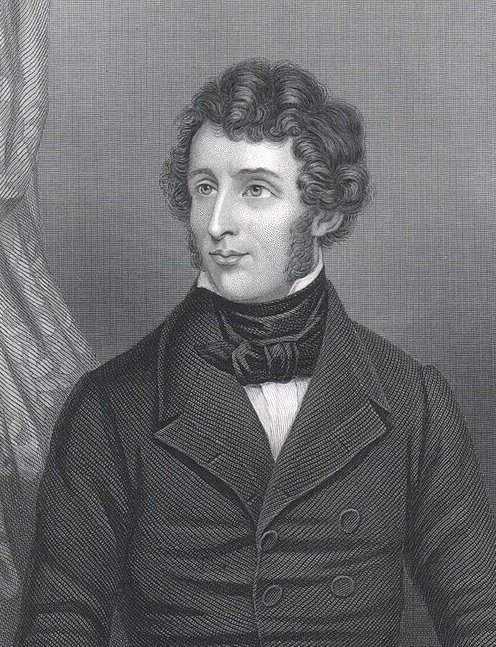

Una menzione particolare merita il metano, CH₄, il più semplice degli idrocarburi, a cui abbiamo dedicato il secondo dei nostri libri del mese, nella storia Viaggio alla scoperta del metano. Conosciuto anche come “gas delle paludi” o “gas delle miniere”, il metano è descritto nel trattato con un’attenzione quasi narrativa: è un gas incolore e, se puro, quasi inodore; tuttavia, la sua presenza nelle miniere può risultare letale. Quando si mescola all’aria nelle giuste proporzioni e viene a contatto con una fiamma o una scintilla, il metano può esplodere violentemente, generando anidride carbonica e acqua. Questa reattività, pur utile per fini energetici, ha rappresentato a lungo un pericolo per i minatori, tanto che si rese necessario l’uso della lampada Davy, un ingegnoso dispositivo dotato di una rete metallica capace di contenere la fiamma ed evitare che essa si propaghi all’ambiente circostante. È una delle tante pagine del trattato in cui la chimica si fa anche scienza della sicurezza, e dove la teoria incontra la vita quotidiana degli uomini al lavoro.

Il “Trattato di Chimica Generale” è molto più di un libro scolastico d’epoca. È un testo che racconta il momento in cui la chimica smette di essere solo una raccolta di reazioni e diventa una scienza capace di descrivere – con precisione matematica e rigore sperimentale – le trasformazioni della materia. È anche un affresco della cultura scientifica italiana tra Ottocento e Novecento, in cui convivono ancora termini come “calorico latente” accanto ai moderni principi della termodinamica. La prosa elegante e mai eccessivamente tecnica, l’attenzione per i fenomeni osservabili e il gusto per la sperimentazione rendono questo libro una lettura sorprendentemente accessibile anche oggi, e un esempio di divulgazione scientifica ante litteram.