Nel cuore della trasformazione scientifica che segna la chimica tra Otto e Novecento, questo saggio raro e affascinante di J.H. Ziegler propone un punto di vista audace e visionario sulla materia, cercando un’unità tra scienza, filosofia e percezione sensoriale. Lontano dai canoni della chimica ufficiale, ma profondamente radicato nello spirito di ricerca che anima l’inizio del XX secolo, Konstitution und Komplementät der Elemente (in italiano “Costituzione e complementarità degli elementi”) ci accompagna alla scoperta di un pensiero capace di mettere in relazione luce, colore, atomi e musica, in una visione cosmica della realtà materiale. Un testo dimenticato, ma ancora ricco di stimoli per riflettere sulla conoscenza, sulla scienza e sui loro limiti.

Tra il 1880 e il 1910, la chimica attraversa una fase di profonda trasformazione, diventando una scienza sempre più teorica, sperimentale e interdisciplinare. Questo trentennio è segnato da scoperte fondamentali che cambiano radicalmente la comprensione della materia, dell’energia e delle reazioni chimiche, nel tentativo di offrire una visione unitaria dei fenomeni naturali, fondendo approcci empirici e speculativi.

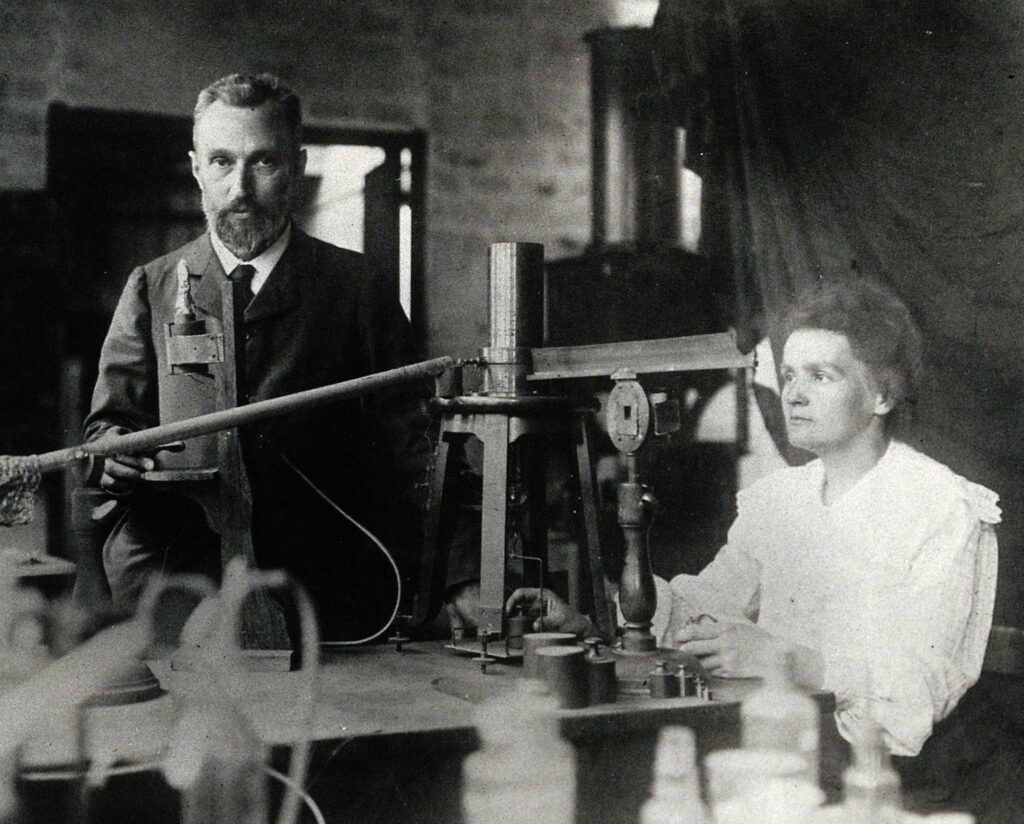

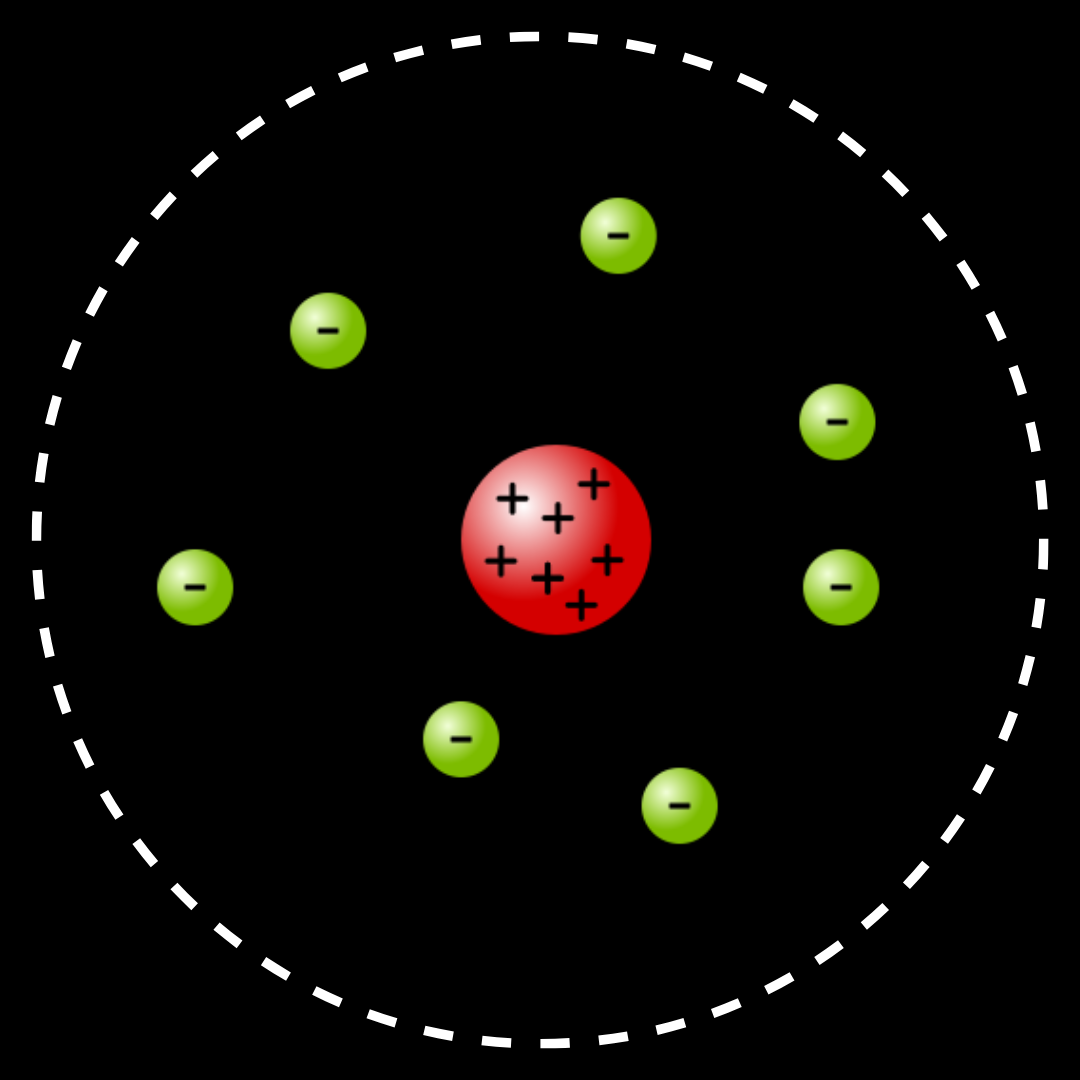

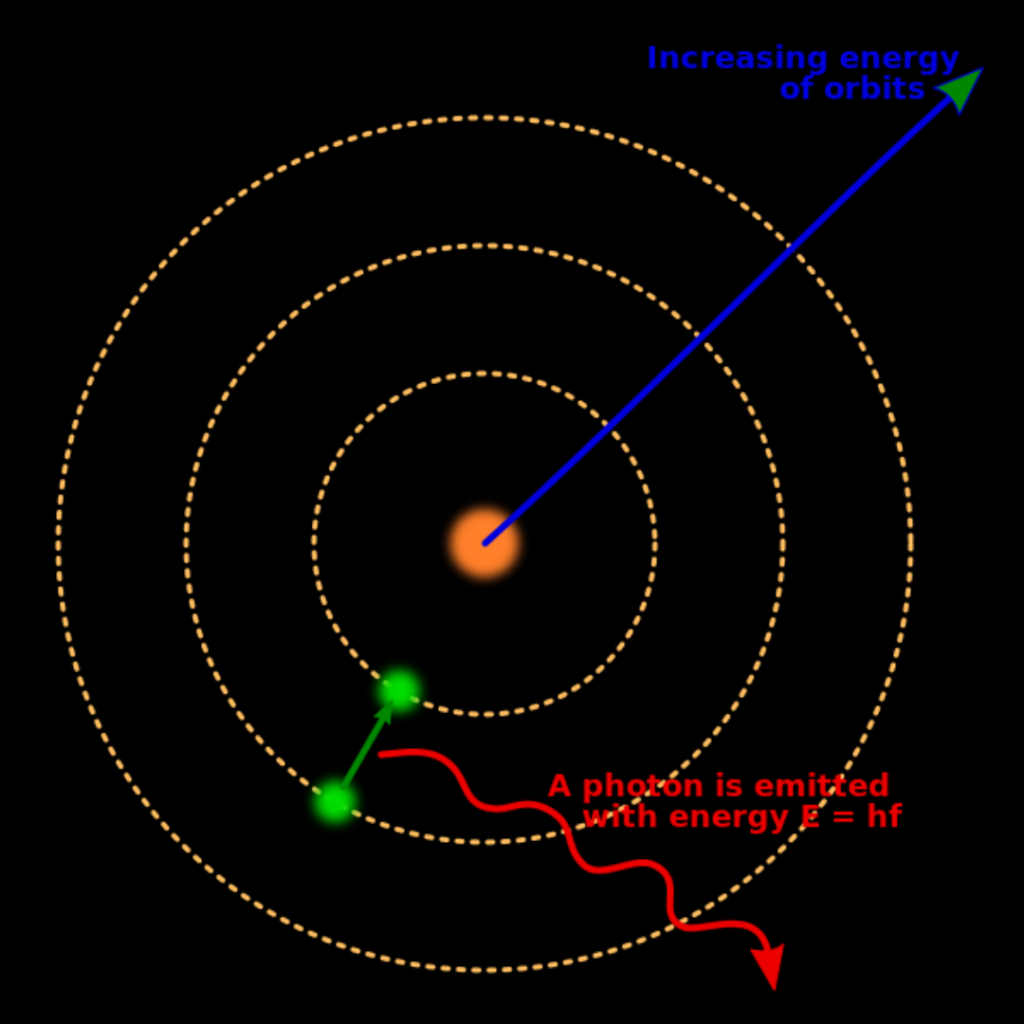

J.J. Thomson scopre l’elettrone, dimostrando che l’atomo possiede una struttura interna e aprendo la strada a una nuova visione della materia, che culmina pochi anni dopo con il modello nucleare di Rutherford (1911) e con quello quantistico di Bohr (1913). Henri Becquerel scopre per caso che i sali di uranio emettono una misteriosa radiazione. Marie e Pierre Curie isolano due nuovi elementi radioattivi, polonio e radio. Le loro ricerche dimostrano che l’atomo non è stabile, ma può trasformarsi spontaneamente, emettendo energia. Questa scoperta apre le porte alla fisica nucleare e alla futura energia atomica.

Nel campo della chimica organica si sviluppano tecniche sempre più raffinate per la sintesi di composti aromatici, come l’anilina, e per la produzione di coloranti artificiali. La Germania diventa il centro mondiale della chimica industriale, e la sintesi di molecole complesse porta a una maggiore comprensione della struttura molecolare e dei meccanismi di reazione.

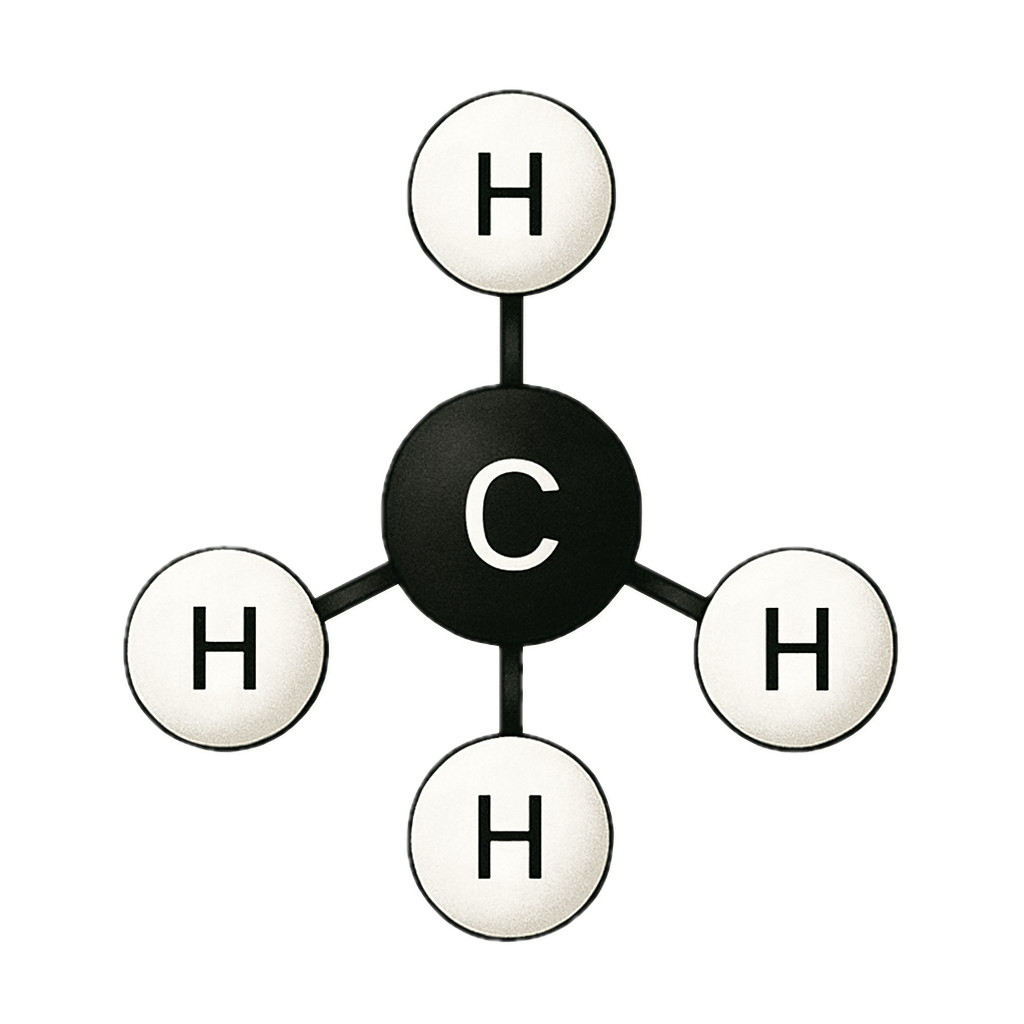

I chimici iniziano a riflettere sulla natura dei legami chimici: si parla di valenza, di strutture tridimensionali delle molecole e di isomeria. Le rappresentazioni grafiche delle molecole diventano strumenti fondamentali per visualizzare la struttura della materia, gettando le basi per la futura teoria del legame covalente e della meccanica quantistica molecolare.

Il saggio Konstitution und Komplementät der Elemente del chimico svizzero J. H. Ziegler, pubblicato nel 1908, si colloca in questo periodo di ricerca e rinnovamento incandescente. In esso, l’autore propone una riflessione originale e ambiziosa – seppur fuori tempo – sulla natura della materia, partendo dalla complementarietà tra colori ed elementi chimici. Questo parallelismo tra percezione sensoriale e struttura materiale diventa il punto di partenza per un’esplorazione più ampia, che coinvolge concetti come sostanza, energia e luce. Ziegler distingue tra complementarietà fisica e chimica, sostenendo che non si possa comprendere appieno una reazione chimica senza un chiaro concetto materiale della sostanza. In questa visione, la materia non è un supporto passivo, ma un principio attivo, in costante relazione con l’energia.

Uno dei passaggi più suggestivi dell’opuscolo è la descrizione della “doppia radiazione universale”: da un lato la luce eterna, dall’altro la sua manifestazione più semplice, la luce mondana. Per spiegare questa dualità, Ziegler ricorre a un’immagine della mitologia persiana: la contrapposizione tra Ormuzd (o Ahura Mazda), principio della luce e dell’ordine, e Ariman, principio dell’oscurità e della disgregazione. Questa analogia non ha solo valore simbolico, ma serve a illustrare la tensione dinamica tra forze opposte che, secondo l’autore, struttura l’intero universo materiale. La luce non è solo un fenomeno fisico, ma un principio cosmico, e la sua complementarietà si riflette nella struttura stessa degli elementi.

Ziegler si spinge oltre, cercando di dimostrare l’unità interna degli elementi, grandi e piccoli, e la concordanza tra le classificazioni speculative e quelle empiriche. La sua è una filosofia della materia che non si accontenta di descriverla, ma vuole spiegarla, unificarla, darle significato. Gli elementi chimici non sono semplici entità fisiche, ma principi relazionali, espressioni di una logica profonda che governa il mondo. L’autore riflette anche sulle discrepanze tra calcoli teorici e risultati sperimentali nella determinazione dei pesi atomici, sostenendo che queste differenze non siano errori, ma indizi: segnali che ci invitano a guardare oltre la precisione numerica, verso una comprensione più profonda della materia.

A sostegno della sua visione filosofica della conoscenza, Ziegler cita un passaggio pronunciato da Lord Kelvin nel 1896, in occasione del suo cinquantesimo anniversario di carriera: «Una parola caratterizza gli sforzi più intensi che ho compiuto per il progresso della scienza in 55 anni: quella parola è fallimento. Non so oggi più di quanto sapessi e cercassi di insegnare ai miei studenti cinquant’anni fa sulla forza elettrica e magnetica, o sulla relazione tra etere, elettricità e materia ponderabile, o sull’affinità chimica.»

Ziegler difende con forza la validità della sua formula di complementarietà, della quale però non si trovano trascrizioni dirette. Dai titoli dei capitoli e dalle recensioni storiche si evince che propone una relazione tra polarità, colore e struttura degli elementi, cercando di costruire una formula simbolica capace di esprimere la complementarietà assoluta e relativa tra le sostanze chimiche. È probabile che tale formula non sia chimica in senso stretto, ma un modello concettuale inteso a rappresentare relazioni qualitative tra gli elementi.

L’impostazione fortemente speculativa e filosofica dell’opera si scontra con il crescente dominio della scienza sperimentale e quantitativa. In un’epoca in cui la chimica si consolida come disciplina rigorosa, fondata su modelli atomici e misurazioni precise, le riflessioni sulla complementarietà e sull’unità cosmica appaiono a molti come troppo astratte, persino esoteriche. Nelle conclusioni, Ziegler si spinge fino a proporre un’analogia tra chimica, musica e colore. I tre complementi degli elementi asimmetrici dell’“ottava del carbonio”, afferma, corrispondono alle tre unioni complementari dei sei colori dell’arcobaleno, e queste a loro volta si possono confrontare con le quinte musicali delle ottave tonali.