Siamo soli nell’universo? È una domanda antica quanto il genere umano, capace di riaffiorare ciclicamente nei momenti più inattesi. Non sorprende che già nel 1854 il divulgatore scientifico irlandese Dionysius Lardner si interrogasse sul medesimo mistero, affrontandolo con lo sguardo rigoroso della scienza, pur nei limiti conoscitivi del suo tempo.

Dionysius Lardner, divulgatore e scrittore irlandese, si propone di trasformare scienza, arte e cultura in un sapere condiviso, libero dai tecnicismi che ne ostacolano l’accesso. Con questa ambizione dà vita a un progetto editoriale senza precedenti: la Cabinet Cyclopædia (1830–1844). Per realizzarla collabora con alcune tra le menti più brillanti del suo tempo, da Walter Scott a Mary Shelley, costruendo un’opera che porta il sapere specialistico nelle case del grande pubblico.

Col passare degli anni, Lardner prosegue la sua missione divulgativa, questa volta con un’opera interamente sua che intreccia arte e scienza. È nel volume The Museum of Science and Art (1854), libro del mese di novembre, che affronta direttamente il tema dei mondi che popolano il cosmo, ponendo una domanda tanto semplice quanto vertiginosa: “Sono essi abitati?

Dionysius Lardner sembra avere pochi dubbi: forte di una granitica fede in Dio e ragionando per analogie, sostiene che anche gli altri pianeti del Sistema Solare debbano essere abitati.

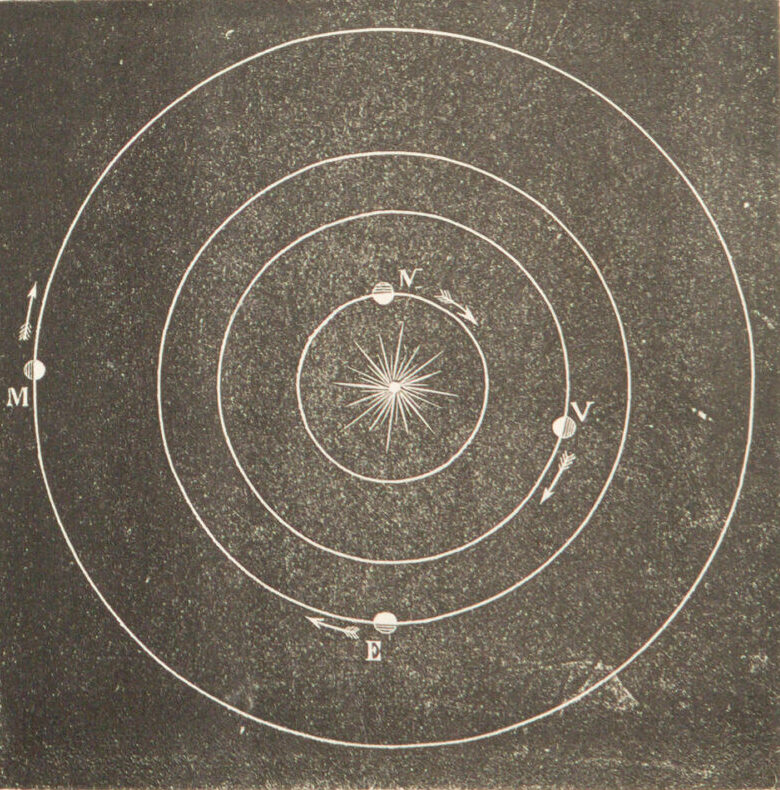

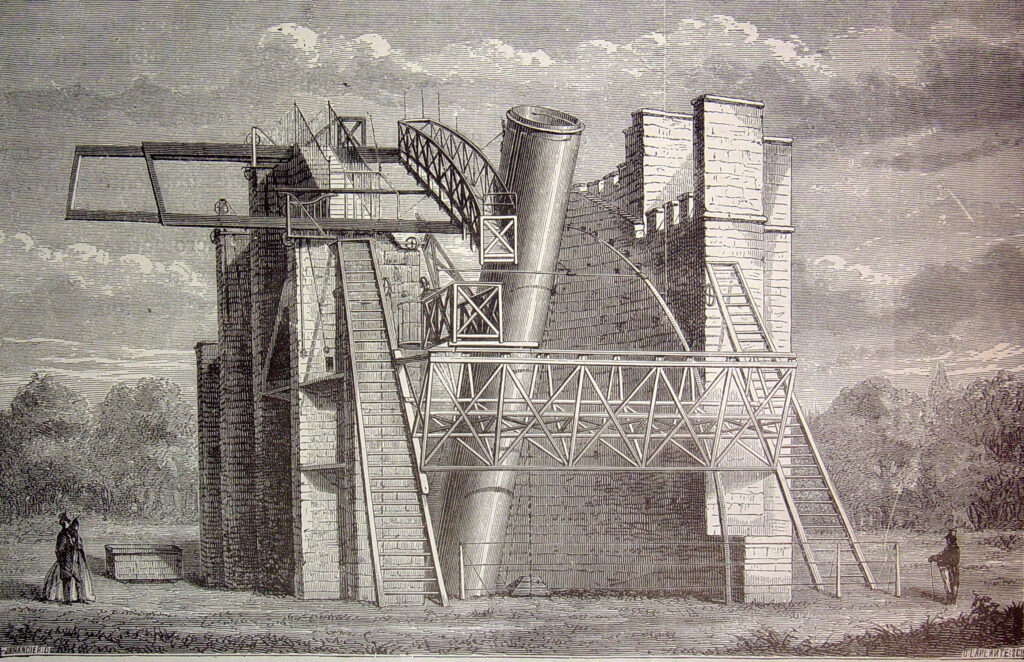

L’autore parte da un limite tecnico evidente: è impossibile “vedere” direttamente la superficie degli altri pianeti, poiché nessun telescopio del tempo è abbastanza potente da offrirne un’osservazione dettagliata. Eppure, per Lardner, le evidenze restano. Le analogie tra i corpi celesti del Sistema Solare—nelle loro orbite, nella loro materia, nella loro stessa esistenza come mondi completi—lo spingono a concludere che la vita non può essere un’esclusiva terrestre.

Per Lardner, la vita nell’universo è la manifestazione della mano di un’entità superiore, Dio. Con una buona dose di provvidenzialismo dell’autore, essa segue una logica precisa: le condizioni necessarie all’esistenza biologica, il ciclo giorno-notte, la rotazione del pianeta in circa 24 ore, l’alternarsi delle stagioni, la presenza di un’atmosfera, l’orbita e l’inclinazione dell’asse non possono essere frutto del caso. E, Lardner osserva, queste stesse condizioni sono condivise perfettamente da altri tre pianeti del Sistema Solare: Mercurio, Venere e Marte.

Lardner offre anche uno spunto che anticipa, in chiave diversa, le riflessioni sull’adattamento all’ambiente poi sviluppate da Darwin. Pur riconoscendo condizioni di base simili per tutti i corpi celesti del Sistema Solare, lo studioso sottolinea alcune differenze tra di essi. Una su tutte, ad esempio, è la distanza dal Sole dei pianeti che determina una maggiore o minore intensità della radiazione solare. Per Lardner, una minore potenza dei raggi solari implica occhi più grandi, capaci di catturare più luce. Ma, a differenza della teoria evolutiva darwiniana, l’autore non attribuisce questa caratteristica ad un processo di adattamento: si tratta di un dono divino. Dio, infatti, concede grandi occhi a chi vive su Giove, pianeta più distante dal Sole. Tali caratteristiche, però, non sono determinate dalle condizioni ambientali gioviane, ma specificità assegnate dalla provvidenza.

In questo senso, Lardner incarna la “scienza rassicurante” dell’era vittoriana: un mondo in cui ogni ingranaggio ha uno scopo benevolo e l’universo somiglia a un giardino curato. Pochi anni dopo, nel 1859, Darwin restituisce invece una visione completamente diversa: una natura “rossa nei denti e negli artigli”, in cui nulla è garantito ed ogni forma di vita è sottoposta a lotta e selezione.

Leggere Lardner oggi risulta affascinante proprio per questo: offre lo sguardo su un momento storico in cui è possibile essere scienziati rigorosi e, al tempo stesso, credere con ragionevole logica che l’universo sia stato creato apposta per noi.